ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Durante largo tiempo el Medio Oriente se ha visto sometido a presiones tanto internas como externas. Su situación en mitad de las rutas comerciales y sus extensos yacimientos petrolíferos han atraído en alto grado la injerencia de las potencias extranjeras. La explosiva mezcla de agrupaciones étnicas y religiosas ha producido una constante rivalidad entre los países de la región. En tales circunstancias, la violencia ha sido inevitable.

No resulta fácil definir el término Medio Oriente, cuyo uso se remonta al siglo XIX, cuando el mundo giraba en torno a las potencias coloniales europeas y las regiones alejadas de esos centros se calificaban según su dirección y distancia de las capitales de Francia, Gran Bretaña o Alemania. Así pues, Oriente era la denominación genérica de aquellos países, colonias y territorios dependientes situados más allá de las fronteras orientales del Mediterráneo. Estaba dividido, como es lógico, en Cercano, Medio y Lejano, de acuerdo con la distancia.

Inicialmente, el Cercano Oriente comprendía aquellas zonas que se encontraban bajo el dominio del Imperio Otomano. En el Medio Oriente se situaba a Persia y Afganistán, países independientes que cumplían la función de cojín amortiguador entre los imperios expansionistas ruso y británico. Como Lejano Oriente designaban aquellas regiones aún más remotas que incluían a China y los países del Sureste Asiático. Con la caída del Imperio Otomano a raíz de la Primera Guerra Mundial, el término Cercano Oriente resultó inapropiado, y los países que lo constituían fueron catalogados bajo la más amplia designación de Medio Oriente. En términos muy generales, cabe designar como Medio Oriente aquella porción de tierra que une tres grandes continentes: África, Asia y Europa.

Las potencias marítimas europeas (particularmente Gran Bretaña y Francia) habían reconocido, de tiempo atrás, la importancia comercial de la región, pero fue la construcción del canal de Suez en 1869 lo que indujo a establecer una presencia más permanente traduciéndose en la compra de acciones de la Compañía del Canal de Suez, empresa a cuyo cargo estaban la administración de la vía y la recaudación de los peajes pagados por los buques que lo transitaban. Abierto el canal, que unía el Mediterráneo con el Mar Rojo a través de territorio egipcio, el tiempo de viaje entre Europa y el Lejano Oriente se redujo a la mitad. Las potencias coloniales comprendieron la importancia de que el canal no cayera en manos de enemigos potenciales que amenazarían con cerrarlo en circunstancias de crisis o de guerra.

Ello preocupaba especialmente a los británicos, que dependían sustancialmente de su comercio con India. Por ello, además del control administrativo y operativo del canal, cobró extrema importancia la necesidad de obtener el control físico sobre los territorios que rodeaban el canal o dominaban sus accesos.

Ya en 1878, la isla de Chipre, situada en el oriente del Mediterráneo y que se utilizaba para vigilar la salida norte del canal, cayó en manos británicas. En 1882, los británicos ocuparon Egipto, con el cual ganaron el control de los territorios situados a ambos lados del canal. En 1897 ocuparon Sudán, lo que les permitió extender su dominio hacia el sur a lo largo de la margen occidental del Mar Rojo. El estrecho de Bab el-Mandeb (punto que fácilmente podía ser bloqueado por el enemigo), todavía más al sur donde el Mar Rojo desemboca en el Mar Arábigo, adquirió análoga importancia. Gran Bretaña poseía ya una estación surtidora de carbón en Adén, sobre la margen oriental del estrecho, y a finales de siglo se había apoderado de una parte de Somalia, al occidente.

A los franceses, entre tanto, no les había ido tan bien. Sus acciones en la Compañía del Canal de Suez eran bastante estimables y sus posesiones territoriales (Yibuti y la Somalia francesa) les proporcionaban un útil punto de apoyo en el sur del Mar Rojo, pero no habían podido ejercer dominio sobre Egipto y Sudán.

En Egipto, las demandas de independencia habían crecido al finalizar la Primera Guerra Mundial (Egipto había sido declarado protectorado británico en 1914). En 1922 le fue concedida la independencia, pero Gran Bretaña se reservó el derecho de custodiar el canal, de defender el país contra agresiones externas, de proteger los intereses extranjeros en la región y de seguir administrando a Sudán, territorio que tradicionalmente había formado parte de Egipto. De modo que las condiciones británicas, sumadas a la permanencia de una nutrida guarnición alrededor del canal, disgustaron a los nacionalistas egipcios. Agitación que se agravó en 1936, cuando el joven rey Faruq firmó un nuevo tratado con los británicos que otorgaba a los egipcios la libertad de conducir su política exterior, pero que no apuntaba al retiro británico de la zona del canal ni de Sudán.

La fundación del Estado de Israel después de la Segunda Guerra Mundial ocasionó un reajuste importante de los intereses egipcios, ya claramente orientados en sentido contrario a los británicos. Aunque en 1946 los británicos acordaron en principio evacuar Egipto (por esas fechas habían obtenido su independencia Siria, Líbano y Jordania), permanecieron allí, al menos en la zona del canal, hasta que en 1956 los ingleses abandonaron finalmente esa parte del territorio egipcio reservándose el derecho de utilizar dicha zona como base militar en tiempo de guerra. También en febrero de 1953 se acordó la independencia de Sudán, materializada tres años más tarde.

Por esa época, sin embargo, habían ocurrido hechos muy importantes en la vida política egipcia, que iban a influir en los trágicos acontecimientos que ocurrirían años más tarde. En 1952, la débil y corrupta monarquía fue despojada del poder. Tras un golpe de Estado, el rey Faruq fue sustituido por un grupo de militares que estaba decidido a restablecer la completa independencia nacional de Egipto.

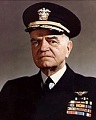

Los oficiales libres después del golpe de Estado de 1952. De izquierda a derecha: Jaled Mohieddin, Abdel Latif Boghdadi, Kamal el-Din Hussein (de pie), Gamal Abdel Nasser (sentado), Abdel Hakim Amer (que sería comandante en jefe de las Fuerzas Armadas egipcias de 1956 a 1967), Muhammad Naguib (que sería presidente de la república de Egipto hasta noviembre de 1954 cuando fue derrocado por Nasser), Yussef Seddik y Ahmad Shawki.

En el año 1954 el verdadero poder de Egipto estaba en manos de Gamal Abdel Nasser, quien en abril de ese año se convirtió en primer ministro y en noviembre alcanzaría la presidencia del país tras derrocar al general Muhammad Naguib. Nasser se hallaba decidido a unir a los países árabes en una “guerra santa” contra Israel. A pesar de los esfuerzos de la ONU por mantener una tregua a lo largo de las fronteras de Israel, las incursiones continuaban.

Un revés para los planes de Nasser fue, sin duda, el pacto de Bagdad de 1955, que constituyó un intento de Gran Bretaña por mantener su influencia en el Medio Oriente mediante un acuerdo suscrito con Turquía, Irak y Pakistán. Se trató de incluir a Jordania en el acuerdo pero elementos nasseristas lograron influir en el gobierno jordano para que finalmente no suscribiera el pacto.

Nasser vio el pacto de Bagdad como un intento de aislar a Egipto. Por lo tanto, comenzó a volverse en forma creciente hacia la Unión Soviética y el bloque socialista. En abril de 1955 Nasser asistió a la conferencia de países afroasiáticos de Bandung donde expresó abiertamente su oposición al “imperialismo”. En septiembre de 1955 dispuso la compra de armas a Checoslovaquia (tanques T-34, cañones autopropulsados SU-100, piezas de artillería, lanzadores de cohetes, rifles, morteros, cazas y bombarderos a reacción MiG-15 “Fagot” e Ilyushin Il-28 “Beagle”) mientras que en mayo de 1956 se reconoció a la China comunista. Desde entonces el gobierno egipcio se volvió cada vez más antioccidental.

Para Gran Bretaña y los Estados Unidos, parecía que Egipto estuviera uniéndose al bloque comunista. Tras una serie de represalias económicas por la deriva que estaba tomando el gobierno egipcio, el desencuentro culminó a mediados de julio de 1956 con la retirada de la ayuda financiera anglo-norteamericana para la construcción de la presa de Asuán, obra emblemática del gobierno de Nasser con la que pretendía generar energía para todo el país y, sobre todo, regular el Nilo para la creación de nuevas áreas de cultivo. El día 26 de julio, Nasser anunció la nacionalización de la Compañía del Canal de Suez. La población recibió la noticia con gran alborozo.

Como represalia ante el movimiento de Nasser, Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia congelaron todos los depósitos y activos egipcios en esos países. Gran Bretaña estaba convencida de que los egipcios carecían de la pericia técnica necesaria para operar el canal y veía amenazado su aprovisionamiento de petróleo del Medio Oriente y las comunicaciones con el Lejano Oriente. Tanto ella como Francia estaban decididas a emplear la fuerza para recuperar el control del canal. Alea iacta est.

La compra de armamento a Checoslovaquia y la formación de un mando militar conjunto de Egipto y Siria en octubre de ese año convencieron a Israel de que Egipto estaba alistándose para atacarlo. Esa creencia se fortaleció cuando, en 1956, Jordania se unió al mando militar conjunto. Además, Egipto estaba impidiendo a los buques israelíes el uso del canal de Suez y había cerrado los vitales estrechos de Tirán. Como factor compensador, sin embargo, se presentaba el hecho de que ahora Israel disfrutaba de relaciones más estrechas con Francia, cada vez más irritada con el apoyo de Nasser al movimiento de independencia argelino. No es de extrañar por ello que Francia comenzara a proveer de armas a Israel.

En septiembre de 1956 los franceses informaron a Israel del plan conjunto con Gran Bretaña para recuperar el canal de Suez y lo invitaron a tomar parte en él. Para entonces, Israel había llegado a la conclusión de que el único camino para reducir la creciente presión creada por el rearme árabe y las incursiones fronterizas era lanzar un ataque preventivo. Por lo tanto, estuvo listo para cooperar con los británicos y los franceses.

Fueron los israelíes los primeros en golpear. Su objetivo era dejar fuera de combate a las fuerzas egipcias establecidas en la península del Sinaí que constituían una gran amenaza tras su reciente rearme, asegurar sus fronteras de las continuas incursiones de los fedayines palestinos y conseguir la reapertura de los Estrechos de Tirán, única salida al Mar Rojo y cerrados por el gobierno egipcio, de modo que el puerto israelí de Eliat, a la entrada del golfo de Áqaba, pudiera ponerse de nuevo en servicio.

El ataque de los israelíes contra Egipto comenzó la tarde del 29 de octubre. Al día siguiente, Gran Bretaña y Francia presentaron un ultimátum conjunto a Egipto y a Israel exigiendo el fin de las hostilidades y la retirada de todas las fuerzas militares a una distancia de 16 km del canal. A ambos bandos les fueron concedidas 12 horas para responder al ultimátum, pero como las principales fuerzas israelitas estaban todavía a 160 km del canal, el ultimátum estaba claramente dirigido sólo a los egipcios y éstos no tenían otra alternativa que rechazar las exigencias anglofrancesas. Tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética redactaron resoluciones en la ONU que ordenaban el retiro de Israel tras las líneas del armisticio de 1949, pero éstas fueron bloqueadas de forma descarada en el Consejo de Seguridad por Gran Bretaña y Francia.

Una vez expirado el ultimátum, los franceses y británicos se prepararon para entrar en acción y el 31 de octubre, siete bombarderos a reacción English Electric Canberra partiendo desde sus bases en Chipre, bombardearon la base aérea egipcia de Almaza situada a 30 km al noroeste de El Cairo.